洗米

洗米機で米を洗い、表面に付着している糠や米くずなどを除去します。洗った米は黄色の桶に移され、浸漬の工程となります。

浸漬

洗米された米を冷たい温度の水に漬けて吸水させます。米の品質や精米歩合などの違いで浸漬時間は変わってくるため、時間管理が重要です。

浸漬中に米が吸水しすぎないよう、水の吸水を制限します。これを「限定吸水」といいます。大吟醸などのお酒は、ストップウォッチを使って秒単位で時間管理をします。

蒸し

蒸しの作業は早朝に行います。蒸しの作業は、酒造りで麹の酵素が米のデンプンを分解しやすくするために行われます。蒸しあがった米は放冷機に移されます。

蒸された米は放冷機を通し、熱を放散させ乾燥させます。蒸米は、外側はさらさらで硬く、内側は柔らかい「外硬内軟」という状態が理想とされます。蒸米は「麹」「酒母」「もろみ」の全てに使用されます。

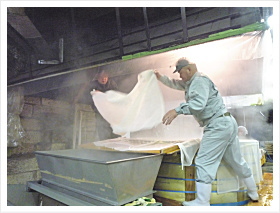

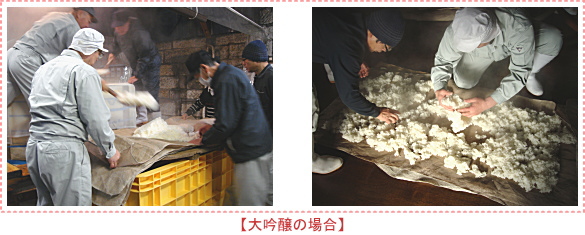

大吟醸の場合、蒸米を布に広げて手でばらし、放冷させます。約20分ほどおき、麹室へ運ばれます。

麹(製麹)

麹とは、蒸した米に黄麹菌の胞子を繁殖させたもので、米のデンプン質をブドウ糖へと分解(糖化)させる働きをします。

麹の造り方はまず、蒸米に「種麹」という黄麹菌の胞子をふりかけ、「麹室」へ運びます。そこで蒸米をよく混ぜ込み(床もみ)、布をかけて保温し置いておきます。

8時間ほど経つと蒸米は固まりになり、これをいったんほぐします(切り返し)。再び保温、切り返しを行います。麹造り2日目の朝、米を広げて発生した熱を放散させます。3日目の朝、米を乾燥させて夕方に出麹を迎えます。

酒母

もと桶と呼ばれるタンクに麹と冷たい水を入れ、そこへ醸造用乳酸と酵母を少量だけ入れます。これに蒸米を加えると酒母造りの仕込みが完成します。(乳酸をあらかじめ加える「速醸系酒母」の造りです。)

酒母造りも温度管理が重要です。暖気樽と呼ばれる道具を使い、少しずつ温度を上げていきます(「暖気入れ」)。この暖気樽は、中にお湯が入れられて湯たんぽのような仕組みをしています。

12~13日で酒母が完成します。

仕込み(三段仕込み)

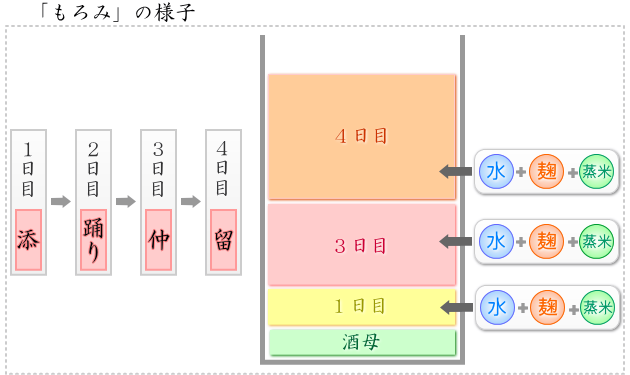

もろみとは、仕込み用の発酵タンクの中で「酒母」、「麹」、「蒸米」が合わさった状態のものを言います。

※補足ですが、日本酒の説明では「もろみ」、「仕込み」、「造り」はほぼ同じ意味として使われることが多いです。

2日目は「踊り」と呼ばれ、中一日空けます。4日目の「留」仕込み完了後、普通酒で20日ほど、大吟醸では30日ほどタンクの中で発酵させます。

発酵

発酵中は、もろみの温度管理を徹底します。

決まった時間に温度を計測し、かい入れを行います。

もろみの温度は、20度以上になると酒に色が付いてしまい、低すぎると発酵が進まずアルコールが出ません。毎日温度を測り、記録します。

上槽

写真は上槽前のもろみです。上槽の時期が近づくと、発酵中、表面に現れていた泡が落ちていき、搾りの段階となります。

発酵中の泡の様子⇒

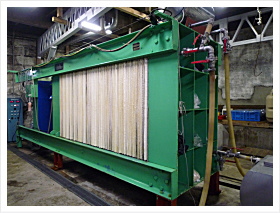

上槽とはもろみから清酒を搾る工程です。圧搾機を使って搾ります。搾りだされた酒が出てくるところを「槽口(ふなぐち)」と呼びます。

酒粕

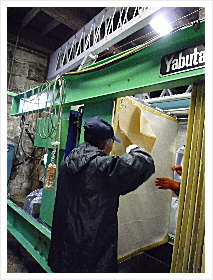

上槽後に残った粕が「酒粕」です。写真のように圧搾機から剥がし取ります。板粕になり、調味料の原料などに利用されます。

剥がされた板粕⇒

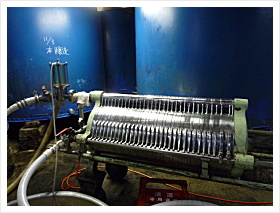

ろ過

上槽後、濾過機を使って濾過されます。濾過は滓下げされた酒に残っている細かい滓などを取り除く作業です。

貯蔵

濾過の生酒に火入れをし、熟成貯蔵します。酒の旨み、深みなどを充分に引き出します。

火入れ・瓶詰

日本酒は、杜氏の判断の下で出荷時期を待ちます。写真は、日本酒の顔とも言えるレッテルを貼る工程(左)と、出荷前の「三春駒 辛口」の様子(右)です。

トップページ

トップページ 地酒 三春駒の紹介

地酒 三春駒の紹介 周辺環境

周辺環境 酒造りの流れ

酒造りの流れ 商品情報

商品情報 イベント情報

イベント情報 地酒 三春駒の紹介

地酒 三春駒の紹介 商品情報

商品情報 イベント情報

イベント情報